共生社会を食卓から支える器

すべての人が食事を楽しめる社会を目指して——。

その思いから生まれたのが、ユニバーサルデザインを前提に設計された「すくえる器」です。

器の内側には、スプーンなどですくいやすいように工夫が施されており、少ない力でもスムーズに食事が楽しめます。

この器があれば、食事をサポートする方の負担も軽減でき、食卓がより心地よいコミュニケーションの場に変わります。

共生社会への小さな一歩として、「すくえる器」を取り入れてみませんか?

すくえる器 ― 誰にでもやさしいユニバーサルデザインの器

1. 特徴とこだわり

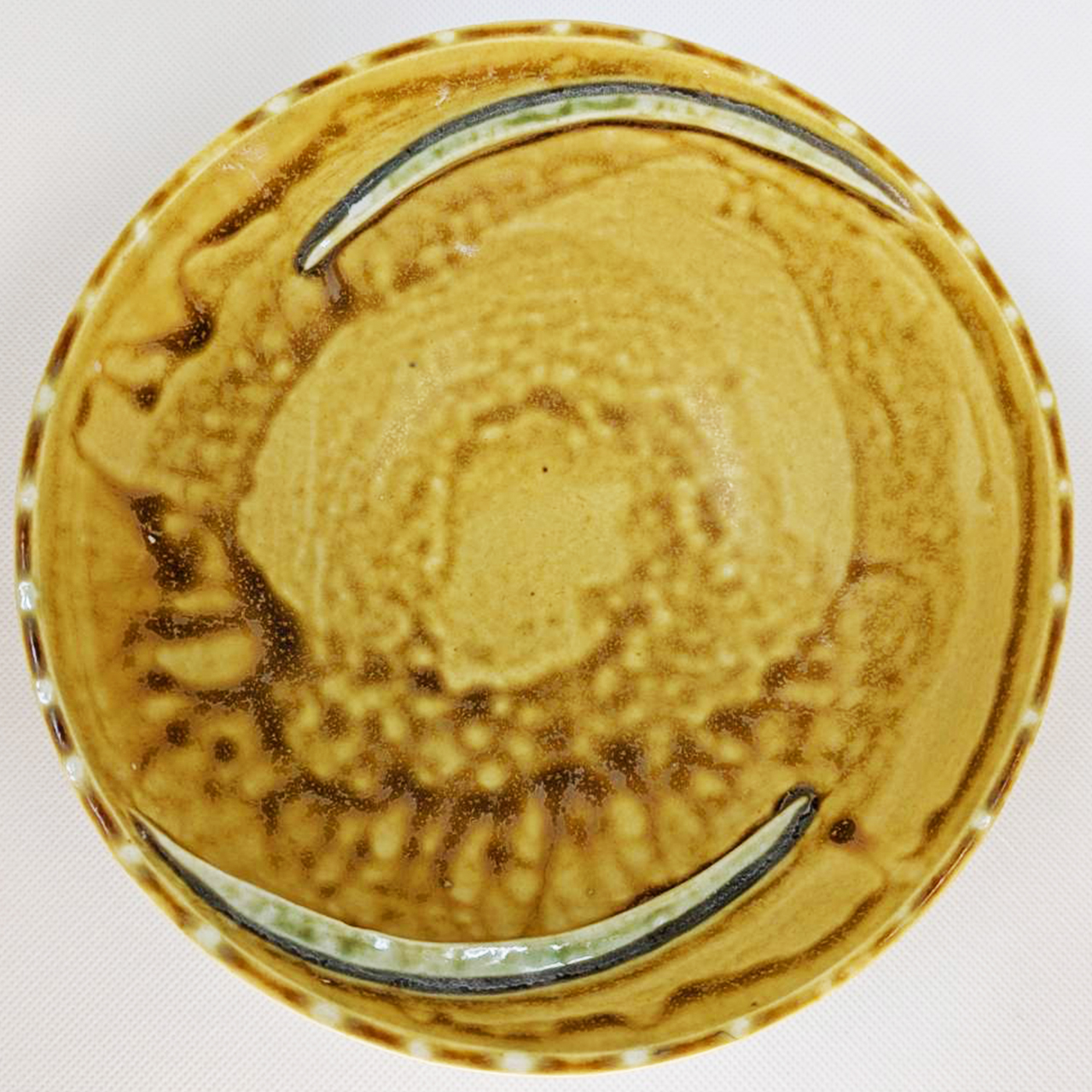

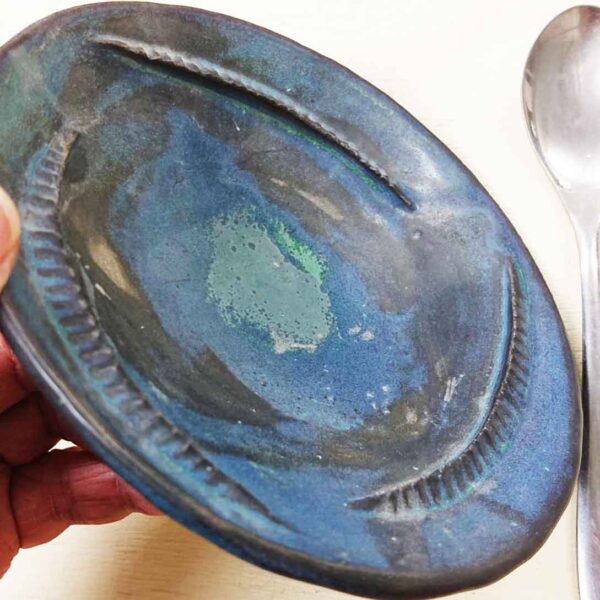

「すくえる器」は、器の内側に設けた独自の『ヘム(突起)』によって、スプーンで料理を最後まですくいやすい構造を実現しています。

●食べ物を『ヘム』に寄せることでこぼしにくく、すくいやすい

●美しいデザインと機能性を両立

●手や腕に不自由がある方、お子様、高齢者まで、誰でも自然に使えるやさしい形

この器は特許取得済みで、日本初のユニバーサルデザイン食器として安心してお使いいただけます。(日本国特許 すくえる・すくう商標所得)

2. こんな悩みを解決します

●食事の最後、少量の料理が器の端に残ってしまう

●スプーンですくうのに手間がかかり、食事がストレスになる

●お子様がこぼしてしまい、片付けや介助が大変

すくえる器なら、これらの悩みを解消し、食卓に笑顔とゆとりをもたらします。

3. 機能性と美しさを両立

●フィボナッチ数列を取り入れた、機能美あふれるデザイン

フィボナッチ数列とは、1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …のように、前の2つの数字の和が次の数字になるという規則性を持つ数列です。イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチが紹介したことでこの名が付きましたが、自然界のさまざまな現象(花びらの枚数、ひまわりの種の配列、木の枝分かれなど)や、古代の建築物、美術作品にもこの数列や、数列の隣り合う項の比率である「黄金比」が数多く見られます。

●食卓を明るくする色・柄・大きさのバリエーション

●手作りならではのあたたかみと高い実用性

見た目にも美しく、日常の食事がもっと楽しくなる器です。

4. ユニバーサルデザインで安心の食卓

●腕にショックをうけた方や視覚にショックをうけた方でも自分で食べやすい

●高齢者やお子様も、食べ物をすくいやすいことで自立をサポート

●食事を通じて、誰もが同じ食卓で包み込むような時間を共有

-600x600.jpg)